「かわまたコーヒー」について!

なんと、福島民友新聞に掲載されました。12月1日の朝刊に載ってます。

さまざまな活動を広くいろんな方々に知っていただけてありがたいです。

川俣高校では、生徒は、いろんな活動に取り組んでいます。

勉強、探求、スポーツ、文化、芸能など各場面で、成長する機会が多々あります。

今後の川俣高校に期待してください。

コーヒー

福島

ふくしま

川俣

かわまた

coffee

カフェ

cafe

コーヒーイベント

自家焙煎

商品開発

coffee's

近畿大学

福島民友

福島民報

新聞

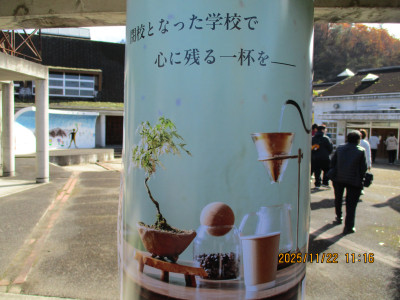

「かわまたコーヒー」開発!!

「未来を淹れる川高コーヒー」です。

商業科の授業の一環で、商品開発を実施しました。

地域の人材を活用し、ふるさとへの思いや学びを共有しました。

豆の仕入れ、焙煎、パッケージデザイン、販売、計算、反省など。

ビジネスの一連を実践して学んでいます。

今回は、11月22日(土)~24日(日)の3日間、

川俣町で開催された、「Kawamata Coffee Festival 2025」 に参加しました。

多様なプログラムでお世話になっている近畿大学のブースで出店しました。

生徒たちは、当初は緊張していましたが、実践的体験を通じて主体性が育まれ、確かな知見と実力を得て成長することが出来ました。

ドリップバッグの販売です。多くのお客様が来てくださいました。

試飲も提供させてもらいました。

プロの方々から貴重なアドバイスをいただきました。本当にありがたい。

先生方も応援に来てくださいました!!「かわまた」最高でしょ!

さまざまなデザインに多くの人が興味関心を持ってくれました。

ありがとうございます。

この経験は、とても貴重なものとなりました。大勢の方々とお話をさせていただくことで、自分たちの活動を振り返ることができました。刺激のある時間でした。

今後の川俣高校の活動に期待してください。

えっ?なぜ、コーヒーなのかって?

それは、また次回で!!

コーヒー

福島

ふくしま

川俣

かわまた

coffee

カフェ

cafe

コーヒーイベント

自家焙煎

商品開発

coffee's

近畿大学

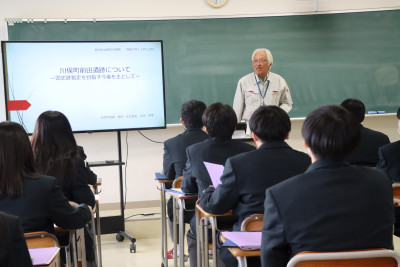

12月10日は、「人権デー」です。

12月4日から10日は、「人権週間」です。

本校では、人権週間を前に、保健の授業において

「デートDV]

について、授業公開が行われました。

県北地区の人権擁護委員の皆様も参観されました。

生徒たちは、真剣に授業に取り組んでました。

「誰か」のことじゃなく、

「自分のこと」として捉え、活発なディスカッションがなされました。

さまざまな側面からの考えや意見が、成長の鍵になることは間違いありません。

生徒のいつもとは違った表情も見られるなど、とても有意義な時間となりました。

いじめや虐待、性被害等のこどもの人権問題、外国人やアイヌの人々、性的マイノリティ等に対する不当な差別や偏見、部落差別(同和問題)、ハンセン病問題といった多様な人権問題が依然として存在しています。近年においては、インターネットを介した人権侵害が深刻化しています。

問題の解決には、私たち一人一人が様々な人権問題を、自分以外の「誰か」のことではなく、自分のこととして捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて、認識を深めることが不可欠です。

人権

人権デー

人権週間

世界人権宣言

保健体育

デートDV

授業

高校

かわまた

川俣

伊達

福島

総合的な探究の時間で1,2年生は川俣町生涯学習課の方をお招きしワークショップを行い、3年生は各班に分かれて活動を行いました。

1,2年生(川俣の文化財をテーマにしたおみやげのアイデアを出し合ってみよう!)

これまでに見てきた川俣の文化財をもとに、お土産のアイデアを出し合いグループで情報交換を行いました。

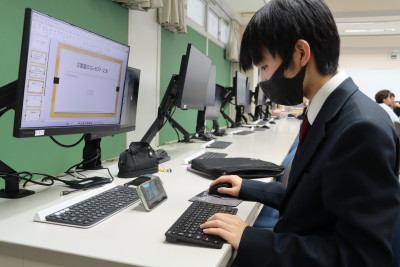

3年生(動画班📹)

最終発表に向けて、プレゼン資料を作成しています。

3年生(農業班🥕)

動画班と同様に最終発表に向けてプレゼン資料を作成しています。

川俣

福島

高校

総合

探求

しゃも

農業

商業

工業

前田遺跡

プレゼン発表